সাঁওতালদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখে বিশুর ফোন–লাইনে আছিস…তবে উলটা-পালটা ক্যাচালে জড়িয়ে ফোকাস নষ্ট করিস না…উইকএণ্ডে বাসায় আয়…আরো অনেক কিছু জানার আছে। গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে দুপুরের পরে বের হয়েছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত…পরের সারাটা দিন… অনেক আলোচনা, স্মৃতিচারণ, বাংলা অভিধান…কিছু বইয়ের লিঙ্ক ধরিয়ে দিয়ে বলল–পড় এবং হিসাব মেলাতে থাক। এই লেখাটা সেই সামান্য হিসাবের রাফখাতা–

পাশাপাশি গ্রাম আর পারিবারিক হৃদ্যতার কারণে ওর সাথে মেলামেশা একটু বেশিই ছিল। তবুও মাঝে মাঝে খোঁচাখুঁচি চলত–তোদের মধ্যে এই আছে, আমাদের মধ্যে এই নাই–এই ‘তোদের’ মানে হিন্দু বা হিন্দুধর্ম; ‘আমাদের’ মানে মুসলমান বা ইসলামধর্ম। ও হেসে এড়িয়ে যেত–তোরা এসব বুঝবি না। আমাদের নিয়ে কিছু নিয়ে বললে আমিও ওর মত একই উত্তর দিতাম।

এসএসসিতে ফেল করলাম, আর ও জেলায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে নটরডেমে ভর্তি হলো। শারীরিক কিছু সীমাবদ্ধতার জন্য ছোটবেলা থেকেই ও একটু চুপচাপ, নিরীহ প্রকৃতির। সবার সাথে সহজে মিশতে পারত না। ও ছুটিতে বাড়ি এলে ঢাকার গল্প শুনতে চাইতাম। শহরের ছেলেরা গ্রাম বোঝে না, আমরাও শহর বুঝি না–এরকম কিছু একটা বলে এড়িয়ে যেত। একবার বলেছিল–শহরের অনেক ছেলে মনে করে ধানগাছের তক্তা হয়–এরা কিভাবে গ্রাম বুঝবে, এরা কিভাবে দেশ বুঝবে, এরা কিভাবে দেশ ও মানুষের ইতিহাস বুঝবে! এসব বলে তারপর কেমন যেন বিষন্ন হয়ে যেত।

এ তো গেলো গ্রাম আর শহরের ব্যাপার। ধর্মের ব্যাপারেও কি আমরা একে অপরের কিছু জানি! এক ধর্মের মানুষের অন্য ধর্মের ব্যাপারে শুধু বিদ্বেষটাই চোখে পড়ে। ওই যে আমি ছোটবেলায় বিশুকে বলতাম–তোদের মধ্যে এই আছে, আমাদের মধ্যে এই নাই–তখনই অন্তরে ঢুকে গেছে বিদ্বেষের বিষ–ধর্মবিদ্বেষ, সংস্কৃতিবিদ্বেষ, এমনকি হিন্দুবিদ্বেষও। এই বিদ্বেষ আর ভেদাভেদ ভুলে নির্মোহ ভাবে কারো ধর্ম বা সংস্কৃতি জানা বা বিচার-বিশ্লেষণ করার অবকাশ বেশিরভাগের জীবনে হয়ে ওঠে না। ধর্ম কী, কেন, কিভাবে উৎপত্তি–একক ভাবে প্রচারিত কিছু ধর্ম বাদে বাকিবাকি প্রায় সব ধর্মগুলোর বেলাতে উত্তর প্রায় একই রকম হবে। ভাগ্যিস এই বিদ্বেষ সত্ত্বেও সে সাথে ছিল, আছে, এবং জানার সুযোগ করে দিয়েছে।

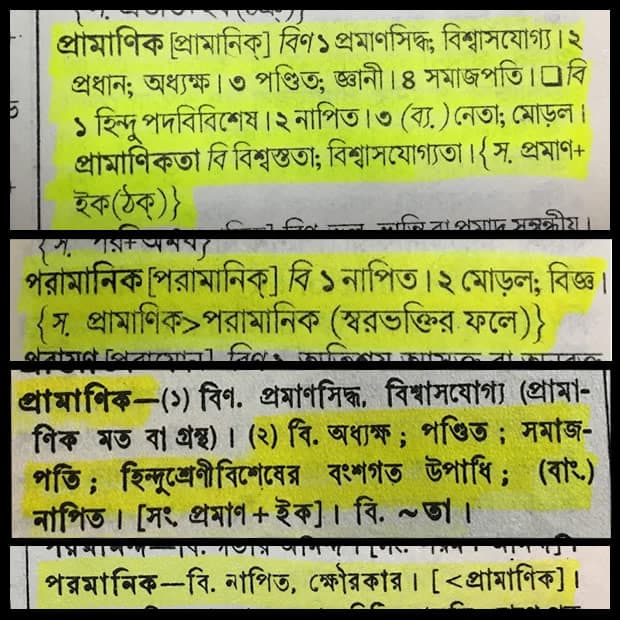

ছোটবেলায় দেখতাম বুড়োরা মাঝে মাঝে হেসে হেসে ওকে ‘ওই প্রামানিক/পরামানিকের পো’ বলে ডাকত। এই বুড়োরা তাদের সময়ে জানত ওরা আগে প্রামানিক/পরামানিক টাইটেল ব্যবহার করত। বাঙালীদের মধ্যে এই শব্দের সাধারণ প্রচলিত অর্থ হলো নাপিত। এটা আমরাও ছোটবেলায় জানতাম। তাই ওকে আমরা সমবয়সীরা মাঝে মাঝে ‘নাপিত’ বলেই ক্ষেপাতাম। ‘বেদের মেয়ের জোৎস্না’র সময়টাতে আরো অনেক উৎসাহ নিয়ে ডাকতাম। ওকে ছোট নাপিত, আর তার দাদা মানে ঠাকুরদাকে আড়ালে ডাকতাম বড় নাপিত বলে।

বিশুর ঠাকুরদা খুব প্রভাবশালী লোক ছিলেন, এবং সেই সাথে খুব কড়া মেজাজী। আমাদের পুরো থানা এবং থানার বাইরের হিন্দুসমাজে উনার খুব নামডাক ছিল। সালিশী-বৈঠকে ন্যায্য বিচার করতেন বলে সবার কাছে ভালো গ্রহণযোগ্যতা ছিল। থানার দারোগারা ওদের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে আসত। তখন একটা পিকনিকের আমেজ তৈরী হত। খুব ছোটবেলায় দূর থেকে এসব দেখতাম। আর তার ঠাকুরদার সুনজরে পড়লে তখন ওদের পুকুরপাড়ের আমবাগান বা আর সব ফলের গাছে ঢিল ছুঁড়তে হত না, গাছে উঠেই পেড়ে খাওয়ার অনুমতি পাওয়া যেত।

ওসব বাগান, জায়গাজমির ভিত্তিটা অবশ্য ওর ঠাকুরদার করা নয়। তার ঠাকুরদা জায়গাজমি বাড়ালেও আসল কাজটা করে গেছেন তার ঠাকুরদার বাবা। লোকটি নাকি খুবই মামলাবাজ ছিলেন। তবে ওদের বর্তমান বাড়িটায় তারা এসেছে তার ঠাকুরদার বাবার আরো দুই প্রজন্ম আগে। যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে এখনো তাদের অন্যান্য জ্ঞাতি-গুষ্টিরা আছেন। তারা সেখানে কোথা থেকে এসেছিলেন, ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম। সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানল, তারা ওখানে এসেছে আরো আগে–যশোর অঞ্চল থেকে। যশোরে তারা কোথা থেকে এসেছিল, সেটা তার ঠাকুরদা বেঁচে থাকলে হয়তো কোনো উত্তর পাওয়া যেত, কিন্তু ওর বাবার অজানা।

বিশু এই অজানাকে জানার চেষ্টা করছে। সেদিন একটা পোস্টে রামকিঙ্কর বেইজ-এর কথা উল্লেখ করেছিলাম। ও সেদিন উনার ছবি দেখিয়ে বলছিল–দেখতো ছবিটা কারো মত লাগে কিনা। ভালো করে খেয়াল করে অবাক হয়েছিলাম–আরে এ তো অনেকটা তোর ঠাকুরদা’র মতো লাগে। সে তখন কম্পিউটারে হাতে আঁকা তার ঠাকুরদা’র বাবার একটি ছবি দেখালে আরো অবাক হয়েছিলাম–মিলটা আরো বেশি! তখন সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিকের ‘সাঁওতালি কথা‘ বইটার পিডিএফ খুলে দিয়ে বলছিল–এবার এইটা পড়। বইটি মূলত ‘মারে হাপ্ড়ামকোরেয়াঃ কথা’ নামক সাঁওতালী গ্রন্থের অনুবাদ।

সাঁওতাল বিষয়ে এর আগে গুগলই ভরসা ছিল। বাংলাপিডিয়ায় দেখি–“সাঁওতালরা অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় (প্রোটো-অস্ট্রালয়েড) জনগোষ্ঠীর বংশধর। সাঁওতালরা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আদি বাসিন্দা, এরা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কৃষিসংস্কৃতির জনক ও ধারক হিসেবে স্বীকৃত।” ‘সাঁওতালি কথা’ বইটাতে দেখি এদের ‘সৃষ্টিতত্ত্ব’। সব কিছু নিয়ে অন্যান্য জাতের ধর্মগ্রন্থের মত তাদেরও নিজস্ব ‘গান’ আছে। সেখানে দেখা যায়–অন্যান্য জাতি ও ধর্মের মানুষের মত এরাও জগৎ ও প্রাণি সৃষ্টিরহস্য নিয়ে ভেবেছে। ওসব পুরাণকথা বাদ দিয়ে বাস্তবতার নিরীক্ষে দেখি তাদের গুহাবাসের কথা। (এটা ঠিক কোথাকার, কবেকার কথা–সেসব নিয়ে গবেষণা হয়েছে বলে মনে হয় না।) তারপর সংখ্যায় বাড়তে শুরু করলে তাদের মধ্যে একাধিক সম্প্রদায় বা জাতিভেদের সৃষ্টি। তারপর বাঁচার তাগিদে বা খাবারের সন্ধানে তাদের এদিক-সেদিক বেড়িয়ে পড়া। এভাবেই তারা রাঢ়বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অরণ্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, বনজঙ্গল সাফ করে কৃষিপোযোগী-চাষযোগ্য জমিজমা তৈরী করে। সেখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও এরা এসেছে। ‘তাদের বাসস্থান মূলত রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায়’ হলেও ‘১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে পাবনা, যশোর, খুলনা, এমনকি চট্টগ্রাম জেলায়ও অল্প সংখ্যায় সাঁওতালদের বসতি ছিল।’

এদের বাংলাদেশে আসার আগে একটু মিথ আছে। ধারণা করা হয়ে সাঁওতালরা হিন্দুধর্মশাস্ত্রে উল্লেখিত ‘নিষাদ’ জাতিদের বংশধর। মহাভারতে উল্লেখিত একলব্যকে এরা ‘পূর্বপুরুষ’ মনে করে। দ্রোণাচার্যকে গুরুদক্ষিণা দিতে গিয়ে একলব্যের বুড়ো আঙুল কাটা যায়। সেটার স্মরণে সাঁওতালেরা এখনো তীর চালনা করার সময় বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে না। এছাড়া রাম-রাবণের যুদ্ধে এরা নাকি রামের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিল। সেজন্য হিন্দুদের সাথে অনেককাল এদের কোনো বিরোধ ছিল না। পরের দিকে যখন তারা ভারতের পূর্বাঞ্চলে এসেছে, সেখানে আর্য ও হিন্দুধর্মের প্রবেশলাভের পরে এই হিন্দুরা সাঁওতালদের জমিজমা দখল করে তাদেরকে উচ্ছেদ করে। তখন তারা গঙ্গা পার হয়ে বাংলাদেশের দিকে চলে আসে। বিশুরা ধারণা তাদের পূর্বপ্রজন্ম ওভাবেই যশোর অঞ্চলে এসেছিল। সেখান থেকে আবার হিন্দুদের তাড়া খেয়ে মধুমতি নদী পার হয়ে আরো পূর্বে সরে আসে।

সাঁওতালরা হিন্দু বা পৌত্তলিক ছিল না। তারা মূর্তিপূজা করত না। তাদের নিজস্ব ধর্ম ছিল। পরে হিন্দুধর্মের প্রভাবে হিন্দুদের অনেক কিছু তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ধর্মের ব্যাপারে পরে আসছি। আগে দেখি বাঙালী জাতের সাথে এদের কী সম্পর্ক। নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে দুনিয়ার অন্যতম বৃহত সংকর জাত বাঙালীদের সাথে সাঁওতালদের সম্পর্কই সবচেয়ে বেশি। এছাড়া বাঙালীদের যে কৃষিপ্রধান জীবন-ব্যবস্থা, তার অধিকাংশই এসেছে সাঁওতালদের সংস্কৃতি থেকে। আর এই কারণেই মূর্তিপূজা বাদে আর সব দিক দিয়ে বাঙালীদের সাথে ভারতের আর সব অঞ্চলের হিন্দুদের খুব একটা মিল পাওয়া যায় না। বাঙালীর বারো মাসে যে তের পার্বণের কথা শোনা যায়, সেসব পার্বণের সাথে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার সম্পর্ক নেই, আছে সাঁওতালদের উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রভাব।

‘সাঁওতালি কথা’ পড়লে এখনো স্পষ্টভাবেই সাঁওতালদের অনেক ‘কথা’ বাঙালী-হিন্দুদের মধ্যে পাওয়া যাবে। যারা আশির দশক পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষিসমাজ-ব্যবস্থায় বা পরিবারে বেড়ে উঠেছেন, তারা মিল পাবেন আরো অনেক বেশি। বিশু এই কারণেই আক্ষেপ করে যে, শহরের লোকেদের পক্ষে এবং আশির দশকের পরে যারা সৌদি কালচার আত্তীকরণের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন, তাদের পক্ষে এগুলো বোঝা কঠিন। একসাথে গরুছাগল চড়ানো, রাখালিয়া বেশে বাঁশী বাজানো, পাখি শিকার, মাটির গাড়ি, ধূলা দিয়ে ভাতব্যঞ্জন রাঁধার খেলা–এসব আজকালকার কজনে বুঝবেন! যারা মনে করেন, ধানগাছের তক্তা হয়–তারাই বা কজনে বুঝবেন পার্বণগুলোর সাথে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কী সম্পর্ক!

বাঙালী-সংস্কৃতির সাথে সাঁওতালদের সমাজ ব্যবস্থার কিছু মিল দেখা যাক–

ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত তেমন কোনো কাজ থাকে না। সাঁওতালরা এসময় ঘরে বসে সময় কাঁটায়।

“এসময়ে পুরুষেরা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে, এবং ঘরদুয়ারের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে। তখন লাঙ্গল-জোয়াল, মই, চড়কা, চড়কি, কোদাল, কুড়াল, দা, খাঁড়া, তীর-ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রাদি তৈরি করে, কাপড় বুনে এবং খাট-পালঙ ছেয়ে থাকে। ঘরের জন্য কাঠ এনে ঘর মেরামত করে।” ওদের বাড়িতে চৈত্রিমাসের সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত উঠানে বসে এরকম কৃষি-উপকরণ তৈরী করা আমার নিজেরই দেখা। আমাদের গ্রামেও হত এসব। যেসব ছেলেমেয়ে তখনো রাখালের কাজ না শেখে তারা সারা বিকেল-সন্ধ্যা খেলাধূলা-ছোটাছুটি করে বেড়ায়। মনে পড়ে, গরমকালের ওই সন্ধ্যাগুলোতে উঠানে–এই গাঙে কুমির নাই, হাপুত-হুপুত নাইয়া যাই–কিংবা চোর-পুলিশ খেলা।

সাঁওতালেরা একা বাস করে না। অনেকে মিলে ‘গ্রাম বসতি’ স্থাপন করে পাশাপাশি বাস করে। আর এই কারণেই বোধহয় গ্রামাঞ্চলে সবাই সবাইকে চিনে, সবার সাথে সবার লতায়-পাতায় কিছু না কিছু আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে। বাঙালীদের মধ্যেও কাউকে নাম ধরে ডাকার সংস্কৃতি নেই, কিছু না কিছু একটা সম্পর্ক পাতাবেই। গ্রামের দিকেও একটা সম্পর্কের ভিত্তিতে বাকীদের সাথে সম্পর্ক পাতায়, সেই সম্পর্কের জের ধরেই একে অন্যকে দাদা, চাচা ইত্যাদি ডাকে।

অবস্থাসম্পন্ন সাঁওতালরা বাড়িতে ভরন-পোষণ বা মাসিক কিছু বেতনের বিনিময়ে কাজের লোক রাখে, কেউ রাখাল রাখে।

সাঁওতালদের কাছে নিজ গ্রামের সম্মান অনেক বড় ব্যাপার। এরা নিন্দা সহ্য করলেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করে না। প্রায়ই ব্যক্তিপর্যায়ের ক্যাচাল এক গ্রামের সাথে আরেক গ্রামের খুনোখুনি পর্যায়ে চলে যায়।

ব্যবসা-বানিজ্যের চেয়ে বিনিময় প্রথায় বেশি আস্থা। কেনাকাটার চেয়ে নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনীয় সব কিছু বানিয়ে নেয়। বিশু ছোটবেলায় গর্ব করে বলত তারা লবন ছাড়া সাংসারিক আর তেমন কিছু কেনে না। তবে সাঁওতালরা লবনও নিজেরা বানিয়ে নিত।

হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্তা বা ধাঁধাঁ এবং গল্পগুজব ভালোবাসে। বুড়ো-বুড়ীরা শেয়ার-রাজরাজরাদের বিষয়ে বেশি গল্প বলে।

বিনোদনের আরেকটি উপায় হলো নানান ছদ্মবেশে নাচ বা অভিনয়। গ্রামের দিকে পূজায় ‘অনুষ্ঠান’ করার সময় ‘কমিক দেয়া’র নামে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এখনো ভালো ভাবেই প্রচলিত আছে। এছাড়া পূজার অনুষ্ঠান শেষে সবাই মিলে যে ‘জলকেলি’ করে, সেটার সাথেও সাঁওতালদের হুবহু মিল।

দলবেঁধে মাছ ধরা বা শিকারে যাওয়া এদের আরেকটি বিনোদন।

“পরিবারের কেহ মারা গেলে মেয়েরা খুব কান্নাকাটি করে; হায় হায় করে চীৎকার করে, বুক চাপড়ায়, কপাল ঠুকে, এবং নানাপ্রকারে মৃতব্যক্তির গুণকীর্ত্তন করে দুঃখপ্রকাশ করে।”–এসব এখনো গ্রামের দিকে বা গরীব শ্রেণীর বাঙালীদের মধ্যে দেখা যায়। সাঁওতালদের শবদাহ-শ্রাদ্ধের পদ্ধতি এখনো বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে অনেকাংশে আছে।

সাঁওতালরা হিন্দুদের মত পৌত্তলিক নয়, মূর্তিপূজা করে না। আদিতে এরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। এদের পুরানোকালের মন্ত্রগুলো অনেকটা বেদের মন্ত্রের মত–ঈশ্বরের কাছে এরা প্রার্থনা করত–হে ঠাকুর, তুমি আমাদেরকে এটা দাও, সেটা দাও, আমাদেরকে ভালো রাখো–এরকম। পরে একটা বিনিময় প্রথা গড়ে ওঠে–ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে রক্তদান অর্থাৎ বলিপ্রথা। পরের দিকে এরা যখন আর্য আর হিন্দুদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াতে শুরু করল, তখন দেখলে তাদের ‘ঠাকুর’ আর তাদেরকে রক্ষা করছে না। যেমন, পালিয়ে আসতে আসতে একবার এরা সিংদুয়ারে পাহাড়ের মধ্যে আটকা পড়ে। বনজঙ্গল, অন্ধকার বা কুয়াশার কারণে এরা দিশেহারা হয়ে পড়ে, পথ খুঁজে পায় না। এরকম অবস্থায় বিশ্বাসী মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করে। তখন পরে সূর্য উঠলে অন্ধকার-কুয়াশা কেটে যায়, তারা পথ খুঁজে পায়। এভাবেই সূর্য তাদের দেবতা হয়ে ওঠে। নিরাকার ঈশ্বরের জায়গা দখল করে নেয় সাকার সূর্য, হয়ে ওঠে সাঁওতালদের প্রধান উপদেবতা–‘সিংবোঙ্গার’। [এই বোঙ্গা থেকেই ‘বঙ্গ’ তথা ‘বাংলা’ শব্দের উৎপত্তি–এমনটি শোনা যায়।]

পরবর্তীতে আরো কিছু উপদেবতা যোগ হয়–পর্বতদেব (আসল নাম ‘লিটা’ যার অর্থ শয়তান। তারা এই শয়তানের ফাঁদে অর্থাৎ পর্বতে আটকে পড়েছিল, হয়তো সে কারণেই একে শয়তান বলে আখ্যায়িত করেছে।), পীঠস্থানের দেবতা, পঞ্চদেবতা, গোঁসাই বৌ, পরগণা বুড়ো, মাঁঝিবুড়ো, গৃহদেবতা, পারিবারিক দেবতা। পারিবারিক দেবতা বংশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়; গৃহদেবতাও তেমনি। এছাড়া আরো আছে–সীমাবোঙ্গা, সুতবোঙ্গা, ঝরণাবোঙ্গা, বৃক্ষকাণ্ডমূলকদেবতা, বনদেবতা ইত্যাদি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে–উপকৃত প্রাকৃতিক জিনিসগুলোই ধীরে ধীরে এদের দেবতা হতে শুরু করল।

এবার আবার একটু বিশুদের কাহিনীতে ফিরে যাই। বিষয়টা একটু বোঝার পরে রামকিঙ্কর বেইজের সাথে তার পূর্বপ্রজন্মের চেহারার যোগসূত্র আমাকে আর অবাক করেনি। রামকিঙ্কর বেইজ ছিলেন এক সাঁওতালি ‘পরমানিক’ পরিবারের সন্তান। রামকিঙ্করের বাবার নাম ছিল চণ্ডীচরণ। এবার ওদের কয়েক পূর্বপুরুষদের নাম শুনুন–তুষ্টাচরণ, রামচরণ, ঈশ্বরচরণ…। তার ঠাকুরদার সময় থেকে নামকরণে ভিন্নতা অবলম্বন করা হয়, এবং তখন কোনো একসময় তারা লোহালক্করের ব্যবসা শুরু করে, সেই থেকে পরমানিক পদবী তুলে দিয়ে ‘কর্মকার’ পদবীর ব্যবহার শুরু।

আগেই বলেছি, বিশুকে আমরা ‘পরমানিক’ বলে ক্ষেপাতাম (নাপিত অর্থে)। অর্থাৎ আমরা ‘পরমানিক’ শব্দের বাংলা ধরে নিয়েছিলাম ‘নাপিত’। কিন্তু তাদের পরিবারে বা গুষ্ঠিতে কেউ কোনোদিন নাপিতের কাজ করছে বা করে বলে দেখা যায়নি। নাপিত বাদেও পরমানিক শব্দের আরো কিছু অর্থ আছে–মোড়ল, বিজ্ঞ, অধ্যক্ষ, পণ্ডিত, সমাজপতি। সাঁওতাল সমাজে পাঁচজনের ‘মাথা’, মানে সবাইকে যার অধীনে থাকতে হয়, সেই সমাজপতিকে বলে ‘মাঁঝি’। আর পরমানিক হলো সেই মাঁঝির সাহায্যকারী এবং মাঁঝির অনুপস্থিতে তিনিই গ্রামের সব কাজ চালান। মাঝি অন্য কোথাও চলে গেলে বা মারা যাওয়ার পরে তার যদি কোনো সন্তান বা ভাইপো না থাকে তাহলে পরমানিকই মাঁঝির পদ পায়।

বিশুর ঠাকুরদার বাবা মামলাবাজ লোক ছিলেন, তাই ধারণা করি মামলাবাজি করেই তিনি অনেক জায়গাজমির মালিক হয়েছিলেন। তিনি একইগ্রামের হালদার বংশের এক মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। (এখানে উল্লেখ্য, সাঁওতালদের মধ্যেও ‘হাঁলদারবংশ’ বলে একটা বংশের অস্তিত্ব আছে।) উনি একটু সহজসরল টাইপের হলেও খুব সুন্দরী ছিলেন–এটা তার ঠাকুরদার মত। তার ঠাকুরদার বোনগুলো সুন্দরী হয়েছিল, তবে অন্য দুইটি ভাই হয়েছিল একটু বোকা ধরনের। বিশুর মা বিশুর ঠাকুরদাকে বলতেন যে আপনার এই দুই ভাই এমন বোকা হয়েছিল কেন–তার উত্তরে তিনি উনার মায়ের কথা বলতেন যে, উনার মা নাকি একটু বোকা বোকা ছিলেন, তাই ভাইগুলো অমন হয়েছে। [সাধারণ সাঁওতালেরা ঠিক বোকা না হলেও অনেক সহজ-সরল ছিল। মিথ্যা বলত না, ব্যক্তি হিসেবে খুব সৎ হত। ইংরেজ আমলে–কোনো প্রমাণ ছিল না, অভিযোগ অস্বীকার করলে খালাস পেত, তবুও সত্য বলে ফাঁসিতে ঝুলেছে–এমন অনেক রেকর্ড আছে।]

বিশুদের পরিবারে পূজা-অর্চনা খুব একটা হত না। তার ঠাকুরদা ওসবের খুব একটা ধার ধারতেন না। তবে তিনি বাস্তুপূজা করতেন। সাঁওতালদের মধ্যে যে বংশভেদে ভিন্ন ভিন্ন গৃহদেবতা বা পারিবারিক দেবতার পূজার প্রচলন, এই বাস্তুদেবতাও সেরকম গৃহ বা বংশের অধিদেবতা। সাঁওতালদের কাছে এটা ‘সাকরাত পরব’ বলে পরিচিত। পৌষমাসের সংক্রান্তিতে এই পূজা হয়ে থাকে। সে বলল তাদের বাড়ির সীমানায় কাদা মাটি দিয়ে একটু ‘পোতা’ বানিয়ে তার মধ্যে একখণ্ড জিকা গাছের ডাল পুতে, সামনের দিকে একটি ঘট বসিয়ে পূজা দেয়া হয়। (এর বেশি সে বলতে পারল না। আরো বিস্তারিত জানার আগ্রহ আছে।) তার ঠাকুরদা’র পূজাঅর্চনায় বিশ্বাস নেই, তবুও এই পূজা কেন করে–জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিত–তার বাপ-ঠাকুরদা’রা করে আসছে, তাই তিনিও সেই ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য করেন।

ওদের বংশে প্রথম মূর্তিপূজার প্রচলন করেন তার ঠাকুরমা। উনার পর দুইটি মেয়ে হলে, তারপর যদি আবার ছেলে হয়, তাহলে তিনি কার্তিক পূজা করবেন বলে ‘মানত’ করেন। এখানে উল্লেখ্য, কার্তিক হল বরের দেবতা। তার কাছে যে বর চাওয়া হয়, তিনি সন্তুষ্ট হলে নাকি তা-ই দেন। তারপর উনার সত্যি সত্যি ছেলে হয়, এবং তারপর থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিবছর ওদের বাড়িতে কার্তিকপূজা হয়ে আসছে।

পূজা প্রসঙ্গে ‘সাঁওতালি কথা’ বই থেকে একটু অংশ তুলে দিচ্ছি (পৃষ্ঠা ১৭১)–

“সাঁওতালেরা দিনে দিনে হিন্দুদের কাছ থেকে অনেক পরব গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে গ্রামের সকলেই একটা পরব করে থাকে, তার নাম ‘করম’। এই পরবে প্রস্ফূটিত কার্ম্মুক ফুল, আতপ চাল, দুর্ব্বাঘাস, ও তেলসিন্দুর দিয়ে পূজা দেওয়া হয়; আর দুহাত কাপড় দিয়ে কমলাগাছের ডাল ঢেকে দেওয়া হয়। এরা হিন্দুদের কাছ থেকে আর একটি পরব গ্রহণ করেছে; সে কেবল যারা মানত করে তারাই পূজা করে; অন্যেরা এসে দেখে কিন্তু পূজা দেয় না। এই সকল লোকে দুর্গাপূজার সময় দুর্গাপূজা, কালীপূজার সময় কালীপূজা, ও মনসাপূজার সময় মনসাপূজা করে থাকে। ছাতাপরবে ছাতাপূজা, ও পাটাপরবে মহাদেবের পূজা, আর যাত্রাপরবে বংশীঠাকুরের পূজা হয়। আজকাল এদের ভিতর ঠাকুরপূজা নিয়ে বেশ গোলমাল বেঁধেছে। সাহেবদের মাত্র একদেবতা; এক ঠাকুরের উপাসনা করলেই সকলের মঙ্গল হয়।”

ধীরে ধীরে বিশুদের পরিবারে একাধিক পূজার প্রচলন হয়েছে–লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, মনসা পূজা… কিন্তু যত না পূজা, তারও বেশি হয় পরব বা পার্বণ। এসব দিনে দাওয়াত পাই; হরেক রকমের পিঠা, মিষ্টিজাত খাবারসহ আরো নানান খানাপিনার আয়োজন হয়। কিন্তু ওই ‘সাহেবদের মাত্র একদেবতা’–এই কথাটি কিভাবে আসল?

বিতাড়িত হতে হতে সাঁওতালেরা জীবিকার প্রধান উৎস কৃষিজ জমিজমা হারিয়েছে। দিন দিন গরীব হয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে এরা অন্যের কাছে কামলা খাটতে বাধ্য হয়েছে। যশোর অঞ্চল থেকে তাদের পূর্বপ্রজন্ম মধুমতি নদী পার হয়েছে পূর্বে সরে এসেছে। কেউ কেউ দক্ষিণে পোর্ট অঞ্চলে গিয়ে কুলি-মজুরের কাজ নিয়েছে। এদের বেশিরভাগে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে, সাহেবদের দেখাদেখি ‘একদেবতার’ উপাসনা করতে শিখেছে। এভাবেও হতে পারে নিজেদের মধ্যে ‘ঠাকুরপূজা নিয়ে বেশ গোলমাল’। এখানে উল্লেখ্য, ঈশ্বর এদের কাছে অনেককাল থেকে ‘ঠাকুর’ নামে পরিচিত। এখনো গ্রামের হিন্দুরা অন্য কোনো বাড়ি বা গ্রামে কালী বা দুর্গা পূজার মত বড় বড় পূজা দেখতে গেলে বলে ‘ঠাকুর দেখতে যাই’। অর্থাৎ সব দেব-দেবীই এদের কাছে ‘ঠাকুর’।

আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করি–সারাদেশজুড়ে বিশুদের জ্ঞাতি-গুষ্ঠি আছে। বেশিরভাগেই দক্ষিণাঞ্চলে। তাদের অনেকেই আবার খ্রিষ্টান। কিন্তু কয়েকবছর পর পর এদের ‘জ্ঞাতি-সম্মেলন’ হয়। বড় কারো বাড়িতে এরা সবাই মিলিত হয়। প্রায় সব পরিবার থেকে কেউ না কেউ এসে হাজিরা দেয়। সবাই মিলে কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, সবার সাথে সবাই পরিচিত হয়, কে কোথায় থাকে, কার কী হয়–এসব সম্পর্ক বুঝে নেয়। অনুষ্ঠানটি কয়েকদিন ধরে চলে। ও একবার আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। খানাপিনার পর্বটা বেশ ভালো লেগেছিল। তবে আমার মনে হয়েছে ওদের জ্ঞাতি-গুষ্ঠির মধ্যে অন্য ধর্মের লোকও আছে, কিন্ত তারা পরিচয় দেয় না।

বিশু যে এতটা জেনেছে বা অনুমান করে ফেলেছে তার পূর্বপ্রজন্ম সম্পর্কে, সেরকম আমারও ইচ্ছে করে জানতে। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম–এই যে ভিন্ন ধর্মের হলেও এত কাল ধরে পাশাপাশি দুই গ্রামের দুই পরিবারের মধ্যে এত হৃদ্যতা, এর পেছনে আসল কারণ কী হতে পারে? সে হাসে! আসল উত্তর আমাদের কারোর-ই জানা নেই। জানার সম্ভাবনাও হয়তো ফুরিয়ে গেছে। আমি হাল ছাড়ি না। হিসাবটা মিলতে মিলতে কোথায় এসে যেন ঠিক-ই মিলে যায়। সে যেমন রামকিঙ্করদের সাথে তার পূর্বপ্রজন্মের চেহারার সাদৃশ্য খুঁজে পায়, তেমনি আমিও পাই, যদিও আমার আশেপাশের সবাই নিজেদেরকে ‘আরববংশধর’ বলে গর্ববোধ করে। তবুও আবার তাকে জিজ্ঞেস করি–এমনকি হতে পারে না যে নিকট অতীতে কোনো এক প্রজন্মের থেকে আমরা দুইটি শাখায় ভাগ হয়ে গেছি? সে আবার হাসে–তা-ও হতে পারে!

- প্রথম সন্ধান – অন্তরাত্মার সন্ধানে (একটি আবেগী এবং মালাউনি পোস্ট)

‘সন্ধানের’ প্রথম প্রচেষ্টাটা এখানে ছিল–https://goo.gl/hbHUUT (অন্তরাত্মার সন্ধানে (একটি আবেগী এবং মালাউনি পোস্ট)